日前,柯橋創意園一位經營者有500件服裝需找服裝企業加工,因為單子小,這位經營者怕找不到收單的企業。然而,令他想不到的是,一家規模以上服裝企業老板竟滿口答應了接單。

“考慮制板成本及人工熟練成本等,柯橋服裝企業在接加工訂單時,起步點往往在3000件以上,甚至更高。”一位業內人士分析認為,同款500件生產訂單也肯接,這在某種程度上說明柯橋服裝生產企業眼下的日子有些難過。

不少服裝企業遭遇節后“訂單荒”

“雖然今年跑了不少國際專業展會,但效果并不理想。”多年經營服裝生產企業的陳女士告訴記者,現在的生產訂單都是年前接的,而且是老客戶下的常規單,今年新訂單很難接。

陳女士所經營的服裝企業從事女裝生產加工近20年,且基本上都是做外貿出口的,曾達到上千名縫紉工的生產規模。但迫于經營壓力,今年這家企業將員工減少到了350余人。

“服裝企業工人隊伍縮水,其背后是訂單量不足。”柯橋區服裝協會秘書長周雪峰認為,今年大家普遍感到訂單難接,日子比2008年還難過。“2008年接不到出口訂單,起碼還有不少詢價的,今年連詢價的都很少。”陳女士做的女裝為歐美款,在出口服裝里毛利相對較高。而且,她還有固定的美國服裝批發商,手握部分舊訂單,其日子應該說還算好過。她說“越做越難做,5年前加工出口一件女裝可賺五六元,現在利潤只有1元!”

用工成本上漲導致訂單流失

“外貿訂單充足,使柯橋服裝企業曾有3000件起步的不成文規定。”一位從事服裝生產10多年的經營者李先生透露,作為勞動密集型企業,服裝企業曾經靠的是廉價勞動力,吸引了許多歐美國家的大訂單。

“低工資成本是柯橋服裝加工企業的最大競爭優勢。”一位不愿透露姓名的服裝企業經營者告訴記者,現如今,工人工資比3年前上漲70%以上,但加工費增幅僅15%左右。

不斷高漲的人工成本嚇跑了老外的訂單,柯橋服裝企業去年出口額銳減了30%。據調查,原來那些訂單大都流進了勞動力更加廉價的越南、印尼等東南亞國家。據了解,今年前2個月,柯橋區服裝類出口6000余萬美元,同比下降了0.4個百分點。

融合創意才是希望之路

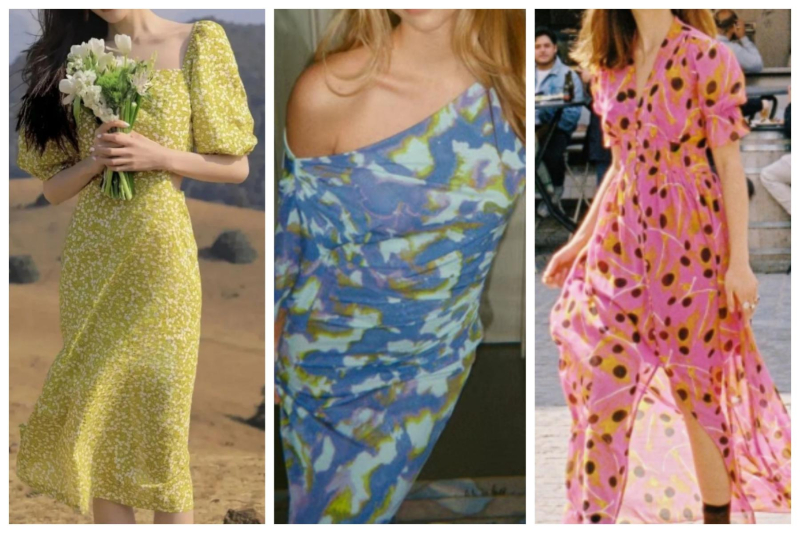

“做服裝紡織行業,‘時尚’這一關鍵詞不可忽視。”正在日本學習考察的柯橋區服裝協會會長、華聯集團董事長徐愛華認為,面對日益提高的勞動力成本,柯橋服裝企業不能再依靠人口紅利來“過日子”了,重設計、推時尚,已不再是柯橋服裝企業的口號,而應該是實實在在的行動。

作為全國人大代表的徐愛華,在今年兩會期間提交了《關于以時尚產業引領“十三五”時期紡織服裝工業轉型升級的建議》。她認為,與傳統紡織服裝制造業相比,與創意緊密相連的時尚產業在我國起步較晚,但是在國家綜合實力尤其是影響力快速提升的背景下,以時尚產業帶動龐大的“中國制造”,特別是紡織、服裝等勞動密集型產業實現升級轉型,是實現國家經濟有質量發展的主要途徑。

的確,記者日前在走訪集聚創意與時尚一體的柯橋F5創意園時,看到的是一派春意盎然的景象:有的企業忙著設計產品,有的忙著準備參加展會,有的忙著“招兵買馬”……前不久,在上海國際服裝展上,來自柯橋創意園F5的百思服飾設計公司,160多款時尚女裝引起了不小轟動。“成效不錯,顯示了我們應有的實力。”該公司負責人夏天透露,今年將是“百思”大發展的一年,除與北京遠大創業合作外,還將成立面料二次開發中心。