一、比較試驗樣品

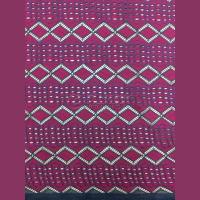

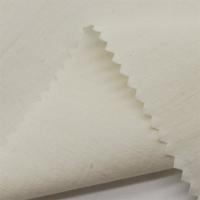

本次比較試驗樣品由消費者委員會工作人員以普通消費者的身份從廣州、梅州、清遠等市場上七家商場、超市購買。試驗樣品共有34款,涉及23家生產企業。產地有廣州、東莞、上海、汕頭、佛山、中山、浙江、福建、普寧、梅州、順德、青島等地,抽查商品涉及高、中、低檔次的針織內衣產品。

本次針織內衣產品比較試驗結果分析只對本次購買的34款樣品及所檢測的項目負責。

二、比較試驗檢測依據

本次比較試驗依據GB 18401-2003《國家紡織產品基本安全技術規范》(現行強制性國家標準,2003年11月27日發布,2005年1月1日實施)、GB 5296.4-1998《消費品使用說明 紡織品和服裝使用說明》(現行強制性國家標準,1998年8月24日發布,2000年1月1日實施)、FZ/T 01053-2007《紡織品 纖維含量的標識》(現行紡織行業標準,2007年05月29日發布,2007年11月01日實施)、相應產品國家標準、行業標準和經備案的企業標準。

三、比較試驗測試項目

主要有標識、纖維含量、甲醛含量、pH值、可分解芳香胺染料、耐水浸色牢度、耐汗漬色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度(只考核嬰幼兒服裝,包括白色。)9個項目。

四、比較試驗結果分析

本次檢測34款產品,經檢測符合的22款,不符合的有12款,合格率為64.7%。產品質量、安全指標問題較突出。針織內衣與人體皮膚直接接觸,基本安全性能和標識不符合將影響消費者的健康。

(一)PH值安全指標

強制性標準GB 18401-2003規定,直接接觸皮膚的紡織品pH值要求在4.0~7.5。

經檢測,在34款樣品中,有30款樣品PH值符合,符合率達88.2%。有4款樣品PH值不符合,本次抽查所有pH值不符合的項目都是偏堿性。

人體皮膚呈弱酸性,以防止病菌的侵入,因此紡織品的pH值(酸堿性)在微酸性和中性之間有利于人體的保護。如果紡織品中pH值過高或過低,都會破壞皮膚的平衡和抵抗能力,從而引起皮膚過敏或誘發感染,使皮膚易受到其他病菌的侵害。pH值不達標可能是在染整工藝上對純棉產品及含棉量高的產品酸堿度上控制不夠嚴,對生產中加堿處理后中和不及時或不充分,或清洗不徹底,導致產品pH值不達標。

(二)纖維成分含量指標

按FZ/T01053-2007《紡織品纖維含量的標識》及相關產品標準判定。

經檢測,在34款樣品中,有32款樣品符合,符合率達94.1%。,纖維成分不符合有2批次。

產品原料成分的優劣,是決定產品的性能和價值的重要因素之一。錯標或亂標成分含量會對消費者產生誤導和欺騙,直接損害消費者的權益。

(三)產品標識

產品標識按強制性標準GB 5296.4-1998《消費品使用說明紡織品和服裝使用說明》和(2000年1月1日實施)判定。

經檢測,有24款樣品符合,符合率達70.6%。10款不符合的項目都是產品使用說明不符合。

產品標識是生產者、經銷者向消費者(使用者)傳達識別產品,了解產品性能及如何正確、安全使用產品的工具,是生產者、經銷者傳遞產品信息和說明有關問題的信息。標準所規定的9小項內容(產品名稱、產品號型規格、采用原料的成分和含量、洗滌方法、制造者的名稱和地址、產品標準編號、產品質量等級、產品質量檢驗符合證明)是商品必須正確明示的,但生產者、經銷者對這些要求對標注要求不重視,以致造成有意或無意的漏標、錯標。

(四)甲醛含量、可分解芳香胺染料、耐水浸色牢度、耐汗漬色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度(只考核嬰幼兒服裝,包括白色。)6個項目符合率均達100%。

五、建議和意見

通過本次抽查,發現針織內衣商品的質量存在一些問題,提出建議和意見如下:

(一)質量監管部門加強對流通領域針織內衣產品質量的監管,特別是對商場和超市的進貨渠道進行監管,從源頭上堵住不符合產品進入流通領域。

(二)加強對針織內衣產品質量的宣傳。通過對產品質量標準、強制標準質量要求的宣傳,使生產者、經銷者真正了解提高針織內衣產品質量的必要性和具體要求,規范生產。

(三)消費者根據需要精明購買消費。消費者購買針織內衣時,盡可能到誠信度較好的商業企業、商場擇優購買;購買時要注意商品的標識是否齊全,可聞一下有沒有令人不舒服的氣味,盡量不要購買有涂料印花的產品;新產品在穿著前應當先清洗一次。購買時要索取并保留發票等憑證,一旦消費權益受到侵害時,可憑此據向消委會或相關部門投訴,維護自己的合法權益。