在一帶一路戰略倡議下,中國企業走出去的同時,如何做好品牌傳播工作,提升中國企業的競爭力,加強彼此文化的連接和融合,是中國企業不可忽略的問題

自“一帶一路”國際合作高峰論壇召開以來,與之相關的話題備受關注。“一帶一路”倡議的提出得到了國際上的熱烈響應,在國內,對“一帶一路”戰略的研討,也在不斷加深。

5月24日,來自企業、政府、研究機構的各行各業專家學者齊聚北京,參加由中央財經大學新傳播研究中心主辦的“首屆一帶一路戰略倡議下企業走出去品牌傳播高端研討會”主題活動。會議由中央財經大學新傳播研究中心名譽主任鄭硯農先生主持并致開幕詞。

會議主要圍繞中國企業在“走出去”進程中的品牌傳播、金融投資、互聯網電商、跨境知識產權保護等四個方面進行研討,希望能夠為國家大政方針的順利開展做出自己的努力。

會上,經濟日報原總編輯馮并先生簡短的為大家介紹了“絲路文明“的脈絡,他從歷史的視角出發,詳細地詮釋了全球經濟的互聯與躍升。在馮并先生看來“一帶一路”峰會的成功召開,彰顯了“一帶一路”倡議的巨大影響,國際各方代表不再更多的強調意識形態,強調現行政治體制制度,這標志著新絲路連通與發展開始進入了全面務實的新階段。

據商務部數據顯示,截至2016年底,我國企業已在“一帶一路”沿線20多個國家建設了56個經貿合作區,涉及多個領域,累計投資超過158億美元,入區企業1000多戶,產值506.9億美元,為當地創造就業崗位17.7萬余個,為東道國經濟社會發展提供了貢獻。2016年受國際市場大環境的影響,在全國進出口總值同比下降的情況下,我國與沿線國家全年貿易總額達到了6.3萬億人民幣,增長了近0.6%。喜人的成績不僅證明了“一帶一路”偉大構想的生命力,也標志著今天的“一帶一路”不再是一個構想,而是一項正在茁壯成長的事業。

伴隨著“一帶一路”沿線商務升溫的挑戰也隨即而來,在研討過程中專家們發現,品牌發展、服務、產品軟實力不足等成為“走出去”企業的共同難題。

對此國務院參事、國際質量科學院院士郎志正院士認為:首先我們對“一帶一路”的認識應該是互聯互通、互利共贏的關系,并不是原來帝國主義傾銷商品的性質。其次,“一帶一路”是以硬帶軟,虛實結合,所謂以實代軟,軟是什么,文化、品牌、技術、質量等等。首先是要有過硬產品,俗話說:打鐵還需自身硬。結合過硬的產品,可以把一套“中國標準”帶出去,把中國的產品認證拿出去,這個影響會是非常大的。所謂虛實結合,什么叫做實體經濟、虛擬經濟,實體經濟應該是第一、二、三產都是實體經濟,虛擬方面實際上就是資本、金融,實虛要結合到一塊,這樣才能夠更好地“走出去”。

中央財經大學新傳播研究中心名譽主任鄭硯農認為,以硬帶軟,虛實結合,品牌走出去,文化傳播出去,都和我們的“一帶一路”怎么樣講好中國企業和中國人的故事緊密相連,品牌得到國際上的認可,其中傳播手段和講好其中的故事是相融合。而故事的核心就是“一帶一路”的文化內涵。

作為本次研討活動的支持單位,京東集團的副總裁李曦女士認為,“一帶一路”不僅僅存在于地理空間,還存在于網絡空間,即網絡上的“互聯互通”。李曦女士從京東集團在跨境電商實踐中的具體案例,闡述了在溝通與傳播中建立“人與人信任”的重要性,提出“一帶一路”不僅僅是交易上的互聯互通,更是文化上與價值觀上連接和認同,希望通過“一帶一路”,能夠創造一些新的價值。

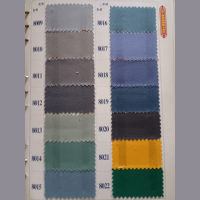

會議中圍繞‘做好“一帶一路”中文化交流與發展對企業的重要性’這一話題,來自亞洲基礎設施投資銀行投資運營局副局長方可、聯合國工發組織南南合作中心主任郭力、盤古智庫發起人高鵬、原泛美開發銀行高級顧問鮑永東、中國服飾雜志社副社長李滿勛、中國日報京津冀事業部主任王素娟、商務部網站商務視頻主編厲寶駿、映畫廊創始人李徽等參會嘉賓,展開了熱烈的討論,并從各自從事的行業發表自己的觀點,為中國企業順利走出去獻計獻策。

隨著對“一帶一路”戰略的深度研討,與會代表們一致認為,要推動中國企業全方位“走出去”,不僅需要轉變自身觀念,這種轉變甚至要擴大到參與進來的每一個人身上,我們要勇于突破,開拓創新,用積極的心態,主動的姿態去擁抱這個世界,去迎接中國企業發展成為國際性大企業的新時代。