河南濮陽華康生物化學工程聯合集團公司董事長李官奇,一位地地道道的農民企業家。其人雖名不見經傳,但在未來中國紡織科技發展史上將留下他的名字,他就是世界上第一個把再生植物纖維———大豆蛋白質纖維研究開發成功,并初步實現了工業化生產的人。

對理想癡迷的人

李官奇出生在河南滑縣老店鄉桑寨村一個普通農家,高中畢業后回鄉務農,當過生產隊長,后來迷上了農機維修。1977年,在農村里呆了30多年的李官奇,決心出去闖一條致富新路。

走出去的李官奇開闊了眼界,他已不滿足承包面粉機械廠工程的小打小鬧了,于是他搞起了糧油機械修造,開始涉足浸出油設備,廠子的規模逐年擴大。1985年,李官奇把家鄉的200多人帶了出來,對他們進行技術、銷售的培訓,一下子,滑縣辦起了十幾個小工廠,鄉親們走出了祖祖輩輩勞作的土地,開始富裕起來。

致富的李官奇并沒有忘記養育他的父老鄉親們,他拿出一部分錢,回報家鄉。先后為家鄉架起了電線,修建了水塔。每逢春節,他還割些肉給家家戶戶送去。作為致富帶頭人,他受到了縣里的表彰。

90年代初,國家提倡發展養殖業,飼料加工機械開始走紅。李官奇轉而搞起了飼料加工機械制造。菜子粕中含有有毒的芥子甙,如何脫毒就成了他研究的目標。功夫不負有心人。1990年,他與山西師范大學化學系合作研制的菜子粕脫毒工藝、設備,獲得了全國第四屆發明展覽會銀獎。

成功總是青睞有心計的人,改變自己命運的密碼也許蘊藏在偶然之中。1991年,李官奇在一本美國出版的《化學文摘》上看到了一條消息,植物蛋白質可以紡絲。這個信息引起他極大的興趣,他暗下決心,一定要把這個項目搞成功。

一個只有高中文化程度的農民,要研究高分子化學、生物化學、試劑化學等高等化學理論,困難可想而知,他的家人都不理解。弟弟勸哥哥:現在有了賺錢的項目了,你卻要另起爐灶,干些誰也不知道能不能做成的事,何苦呢。母親叮囑兒子:不要折騰了,改行要倒運的。親人不理解,李官奇還能接受,最讓他感到困難的是,對于植物蛋白質纖維,國外的報道很少,國內幾乎是空白。沒有前人的經驗,要干就得從頭干起。

對事業癡迷的人

李官奇開始了他長達10年的研究工作。不會的東西可以學,缺乏的資料可以買,他為研究大豆蛋白質纖維,先后自費買了十幾萬元的相關學科專著和參考書籍,自學生物化學、高分子化學、大學物理、分析化學、纖維工藝學等學科。記者問李官奇,你為什么這么癡迷,他說,我就想把這件事搞成。如此簡單,讓人不可思議。憑著這種執著和忘我的精神,他在大豆蛋白質纖維研究的道路上向前走去,終于迎來了成功的曙光。

1993年,在河南浚縣,一個不起眼的地方,在祖輩種莊稼的土地上,蓋起了一排廠房,投資300萬元的小試車間上馬了。先后300多次試驗,于1994年進入中試開車,經河南省紡織廳纖維檢驗科檢驗,各種性能指標達到了工業化批量生產的要求。李官奇用他10年的研究成果,向世人證明了他的成功。

時間推移到1997年,成立不到三年的華康生物化學工程聯合集團公司的董事會上,李官奇拿出了自己準備上一條生產線,進行工業化試驗生產的方案。但投資這樣一個項目,需要大量資金的支持,所擔風險不言而喻。環顧無人說話的會場,河南駐馬店地區遂平縣糧食局局長魏立新站起來說:“我愿第一個吃螃蟹”。

于是,從1998年開始,我國第一條,也可以說世界上第一條大豆蛋白質纖維生產線在河南遂平正式啟動。

1999年3月22日設備安裝調試結束,5月28日,生產線正式投產。

2000年8月,這個項目被列入河南省高新技術產業化項目。經過驗收小組的嚴格驗收,專家們在驗收報告上鄭重地簽了字。我國第一條大豆蛋白質再生纖維試驗生產線終于誕生了。

2001年4月,中國紡織工業協會、蘇州大學等部門在蘇州市召開大豆蛋白質纖維產品開發研討會,與會的紡織界專家、工程院院士和協會負責人,對李官奇的研究成果給予了高度評價。中國紡織工業協會領導親臨現場,中央電視臺也作了特別報道。國內多家紡織廠、印染廠的老總們聞風而動,一下子來了160多人,使蘇州大學能容幾十人的會議室一下子緊張起來,不得不另換會場。紡織界對此事的關注由此可見。

對未來癡迷的人

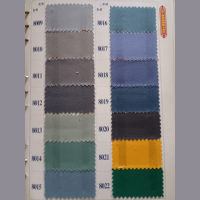

大豆在我國資源豐富,目前我國每年豆粕的產量為1250萬噸,而且還可再生。提取部分蛋白質后的豆粕仍可作為飼料和肥料,不禁使人稱奇。據了解,大豆蛋白質纖維的成本很低,為羊絨的幾十分之一,真絲的幾分之一,與羊絨混紡或與真絲交織,性能優于羊絨和真絲,對推動紡織產品結構調整具有積極意義。且每百公斤大豆粕中可提取的纖維素,比起牛奶提取的纖維素量要大得多,因此十分經濟。大豆纖維的發展前景十分廣闊。

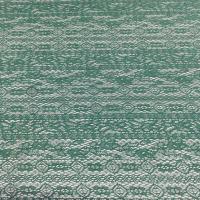

展望未來,李官奇告訴記者,下一步還要進行菜籽粕、花生粕的系列開發,讓下腳料為紡織工業做貢獻,為農副產品的深加工開辟一條新路。今后,還要搞后續紡織產品的技術開發,進一步改進纖維性能,加快纖維的差別化、功能化研制,讓這些植物纖維在纖維族里占有一席之地。對未來,李官奇雖然沒有談得很多,但從他執著的神情中,我們似乎找到了答案。(張邁建)